A la suite de l’AG 2011 de l’ARELA Bretagne qui s’est tenue au lycée Victor Hugo d’Hennebont, dans la matinée du 8 octobre dernier, les participants à la journée se sont retrouvés, l’après-midi sur le site archéologique de Mané-Véchen en Plouhinec (56), sur les bords de la rivière Etel.

Les membres de l'ARELA Bretagne et A. Provost, archéologue, sur le site

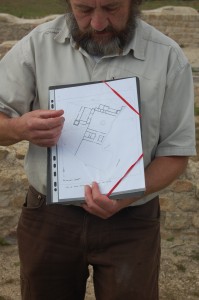

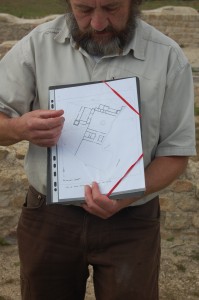

A. Provost présente le plan du siteAlain Provost, l'archéologue en charge des fouilles menées sur le site au cours des dernières années, nous a guidés pendant plus d'une heure pour une visite de la villa gallo-romaine. Celle-ci présente trois corps de bâtiments (sud / ouest / nord) organisés autour d'une cour ouverte vers l'est sur la rivière.

L’entrée de la villa se fait par le corps de bâtiments sud où un large porche permet le passage vers la cour. Ce premier corps de bâtiments présente plusieurs salles, un jardin intérieur (où un trésor important de pièces du IIIème siècle a été découvert) ainsi qu’une galerie à portique donnant sur la cour.

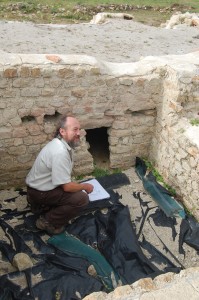

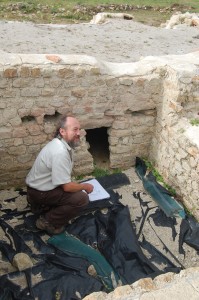

Parmi les salles de ce corps de bâtiments, l’une d’entre elles est particulièrement remarquable. A. Provost nous la présente comme la salle « de réception ». Les fouilleurs y ont découvert les éléments de décoration les plus remarquables du site : outre les fragments de peinture, on y a retrouvé des parties d’un décor en bas-relief représentant vraisemblablement Hermès / Mercure. Cette salle se caractérise également par son système très complet d’hypocauste : un conduit court sous le sol, au pied des quatre murs, et d’autres suivent les diagonales de la pièce. Ce système est complété par des conduits verticaux espacés régulièrement le long des murs. Paradoxalement, ce système n’a jamais été mis en service et l’accès aux conduits, depuis la pièce d’alimentation du foyer, a été muré. La salle devait servir de lieu d’accueil et de transactions.

A. Provost dans le local technique alimentant l’hypocauste dont l’accès est en partie muré

A. Provost dans le local technique alimentant l’hypocauste dont l’accès est en partie muré

Conduit de l’hypocauste sous le sol de la salle de réception

Sol en béton de la salle de réception avec vue sur le conduit de chauffage sous le sol

La cour est organisée autour d’un bassin hexagonal difficilement identifiable dans l’état actuel. Le corps de bâtiments ouest présente trois espaces successifs en allant de la cour vers l’ouest. Tout d’abord, deux salles symétriquement disposées de part et d’autre du seuil d’entrée. Elles présentent toutes deux une exèdre présentant des traces de décors peints. La fonction (religieuse ?) de ces deux salles n’est pas déterminée avec certitude. En s’éloignant de la cour, on pénètre ensuite dans un large espace découvert et entièrement clos vraisemblablement aménagé en jardin d’agrément ou en salle à manger de plein air (la hauteur supposée des murs devait protéger du vent). Derrière le mur de ce jardin se trouve un espace allongé, percé de deux larges ouvertures vers l’extérieur, considéré comme un entrepôt par les archéologues. Au sud de cet entrepôt un espace de forme carré pouvait constituer un silo avec une communication possible sur l’entrepôt.

les deux salles à exèdre vues depuis le sud

Restes de peinture murale sur enduit dans l'exèdre nord

Entrepôt ouest

Le corps de bâtiments Nord est disposé symétriquement au corps sud et s’ouvre sur la cour centrale par une galerie à portique. Celle-ci dessert une série de salles dont l’une est une bibliothèque ou salle d’archivage, comme en témoignent les niches aménagées dans l’épaisseur des murs et destinées à recevoir les tablettes de bois, support des uolumina ou codices. Dans son prolongement, mais formant une extension du corps de bâtiment vers le nord, une petite salle, dotée elle aussi d’un système d’hypocauste, se trouve une salle de travail ou un bureau (?). Les autres salles du corps de bâtiments nord sont plus clairement identifiées. L’une est une salle munie d’armoires murales dont les emplacements sont visibles dans l’épaisseur des murs. Elle pouvait servir de lieu de rangement et, peut-être, de salle à manger couverte. Elle a été aménagée, dans la dernière période d’occupation du site, en petite forge, à en juger par les fosses qui y ont été creusées pour y fixer des enclumes et par les nombreux éclats de métaux retrouvés sur le sol. Une dernière salle présente un four d’angle ainsi que les traces d’un foyer ouvert qui a rougi les pierres du mur attenant. La proximité de cette salle avec d’une part la salle de rangement voisine et, d’autre part, le jardin intérieur pouvant servir de salle à manger de plein air, la désigne comme la cuisine de la villa.

Niches de rangement de la bibliothèque ou salle d'archivagebase du four dans la cuisine - le foyer ouvert se situe le long du mur de droite